「子どもの権利条約」授業記録

1.目標「権利」ってなに? -考えるきっかけにしよう。

2.導入「子どもの権利条約」紹介

①54項目例・虐待・放任からの保護

・意見表明の権利

②1989年11月20日国連総会

③194か国が批准 日本も

④審査を受ける。勧告されることがある。

日本は勧告された。

⑤認知度が低い。

2009年 広島の小中高生17%

3.展開

(1) クイズ

「次のAからDのケースで、『子どもの権利条約』に違反しているのはどれか。

A コンゴ民主共和国ベンジャミン君15歳誘拐された兵士にされた

B パキスタン1990年子どもサッカーボール工場労働させられていた。

C 日本「親に育ててもらっているのだから、親の言うことを聞け。」と言われた。

D 日本だらだらテレビを見たり、何もせずぼ一っとしたりしていたら、叱られた。

上記をグループで話し合う。

*挙手で答えさせて正解を発表する。

(2) A~Dが条約違反になる根拠を、次の条文の中から選ばせる。グループで相談して用紙に答えを記入させる。(用紙あり)

第6条 生きる権利・育つ権利

第9条 親と引き離されない権利

第12条 意見を表す権利

第28条 教育を受ける権利

第31条 休み、遊ぶ権利

第32条 経済的搾取、有害な労働から保護される権利

第35条 誘拐、売買から保護される権利

第38条 戦争から保護される権利

第40条 国は、罪を犯した子どもに、人間の大切さを学ばせ、社会に戻ったときに自分自身の役割を果たせるようになるよう、大切に扱わねばならない。

(3) 話し合った結果を発表させて、条文の内容を噛み砕いて説明する。

(4) 自分が「いやだと思ったこと(思っていること)」「やめてほしいと思ったこと(思っていること)」を書く。(用紙あり)

(5) グループの中で発表する人を1人決める。(発表したい人がいなければ、どの内容がいいかを1枚決める。発表は教師がする。)

(6) 順番に発表させて、短いコメントをする。

終末

(7) 振り返りをさせる。(はじめて知ったこと、驚いたこと、考えたことなど)

4.生徒の思い

* お父さんに「親の言うことは聞け。」といわれる。「ケータイばっかりするな。」と、そんなにしていないのに言われる。「勉強したんか。」と、したのに言われる。ちゃんと見てから言ってほしい。

* 小学校の先生に、同じことを何度も聞かれたから小さい声で「またか~」と言ったら、妹と比べられ「がっかりやわ一」と言われた。あやまってほしい。

* お母さんに、ケータイの使用時間を決められて、使用OKの時間にさわりすぎていると起こられる。テストの点が悪くておこられる。自分がケータイをさわっていて、「御風呂洗ってきて~」って言われて、「待って~」って言ったら、「ケータイばっかりさわってないで、ちょっとはお手伝いしたら」って言われる。使用時間OKのときは、さわっていてもおこらないでほしい。自分のことだけじゃなくて周りを見てほしい。自由にしたい。

* 親にいつまでも小さい子扱いされたり、ばかにされたりする。けんかや親の言っていることがおかしいと思ったとき、正論や事実を言ったら、話をしっかり聞いてくれず、親の権力的なものに潰される。友だちはみんなこうだと言ったら、みんなは関係ないなどと言われる。テレビを見ているときとか全てにおいて、親に全てを決められる。親が時代遅れ。黙ってほしい。

* 失敗したとき、お父さんに「~ちゃん、~君はできるのに、なんでお前はできないんだ。」と言われた。「~ちゃんの家は~なのに、あなたは幸せやね。」と言われた。やめてほしい。

* 弟がお菓子ばっかり食べていて、夕食をあまり食べなかったとき、お母さんにお菓子を投げつけられていて、家がいやな雰囲気になった。けっこう怖かったから、投げるより口でおこってほしい。

* 親や妹に、勉強やダンスのことで、友達と比べられる。比べないでほしい。

* お母さんに、勉強やテストのことで、「お姉ちゃんはできたよ~。」と言われる。比べないでほしい。

* ゲームをやっていると、妹がうるさい。しゃべらないでほしい。

* ママに、習い事に無理やり入れられた。周りと比べられる。弟に対するときと態度が違う。対等に見てほしい。

ほめてほしい。話し合ってほしい。

* お母さんの作つたご飯を食べるときに、「あんまりおいしくないよね。」と言われて、「どんな感じ?」と聞かれたので「まずい。」と言ったらおこられた。正直に言っているのに、おこるのはやめてほしい。

* 兄に、妹だからということで下に見られること。対等に見てほしい。

* 一番上のお兄ちゃんに真ん中のお兄ちゃんがいじめられていて、真ん中のお兄ちゃんが八つ当たりで、僕の両足首と両手首をタコ糸で縛ってくる。タコ糸は痛いので、やるならテープで。

親におこられたとき、「お前なんかいらない。」と言われた。やめてほしい。

* 給食時間、僕のパンを食べないでほしい。取らないでほしい。

* 休み時間、腹をさわらないでほしい。

* お母さんが、いきなりおこる。八つ当たりする。意味もなくおこるのをやめてほしい。

* 勉強して休憩しているだけなのに、「勉強しろ」と強制させる。ほうっておいてほしい。

* お母さんが、夕方5時~9時45分、10時~7時にけいたいを勝手に切って、開けられないようにしてくる。1日1時間は見られるようにしてほしい。

* お姉ちゃんに、発表会が終わったときに「顔、真っ赤っか」とか「中2病」とか言われた。みんなの前で言うのはやめてほしい。

* 子どもの意見を尊重してほしい。

* 中学校の先生に、関係ないのに休み時間に呼び出される。

* 家で休んでいるときに、母と姉に、わたしがすることで文句を言われる。父に、テストの点数が悪かったらおこられ、たたかれた。ほうっておいてほしい。あんまりがみがみ言わないでほしい。手を出さないでほしい。

* 母親に「家を出て行け。」と言われた。子どもの気持ちを理解して発言してほしい。

* おばあちゃんに、弟が悪いのに私が悪いことにされる。

* 父親の説教が長くて、寝る時間がない。短くしてほしい。母や妹が、全て僕が悪いようにしてくる。妹も叱ってほしい。

* 父親が話しかけてきた。そっとしておいてほしい。

* お母さんに、勉強しようとしているのに「勉強しなさい。」と言われる。自分がやりたいときにするから、ほうっておいてほしい。

* 兄が、テレビのチャンネルを勝手に変える。言ってから変えてほしい。

* 親が、もう済ましたことを知らずに、しろと命令してくる。確認してから言ってほしい。

* 弟が感情的になり余裕がなくなると、人の話や意見を全く聞かずに屍理屈で逃げていく。話を最後まで聞き、理屈で話してほしい。静かにしてほしい。

* 学校でいろんな人が、僕の物を勝手にさわったりとったりする。

* 家で、母が、僕がなにをしているか見てくる。父母がテストの点数が悪いと言う。来ないでほしい。黙ってほしい。

* いつも母が、僕を見ている。しゃべる。ぶりっこ。だまってどっか行ってほしい。

* 言うことを聞かなかったとき、父が「チョコ(犬)を捨てるで。」と言う。犬だからって、捨てるとか簡単に言わないでほしい。

5.振り返り

* 初めて子どもの権利条約を知り、ひどい扱いをされている子どもがたくさんいることがわかった。

* 思いもかけないことが条約違反だということがわかった。

* 知れてよかった。しっかり考えることができた。

* 子どもの権利条約があることを初めて知りました。自分に当てはまるものがいっぱいあったので、親におこられたときは、子どもの権利条約を使います。

* みんながいやだと感じることが私と一緒だということがわかった。

* 日本ではちゃんと条約が生かされていない気がするので、実行してほしいと思った。

* 条約のことばを知ったし、いやなことなどを考えられてよかった。

* 私たちはたくさんの権利で守られているんだなと思いました。

* 親は、よく子どもの権利条約に反している。

* 子どもの権利条約があることを初めて知って、びっくりしました。

* ほとんどの家で条約に違反していることがわかった。

* 子どもの権利条約がすごかった。

* 子どもの権利条約があってよかったと思った。

* 子どもは大切に扱われるものだとわかった。

* 子どもの権利条約というものはいいなあと思った。お母さんに言ってみようと思う。

* 子どもの権利条約は子どもを危険から守るものだとわかり、大事なものだと思った。

* とても楽しく学べたのでよかった。また、すごく興味がわいてきたので、また知りたいです。

* 子どもはのびのび生きることが大切だなと思いました。意見はしっかり言うことが大事!

* CやDの家でふつうにありそうなことが、子どもの権利条約に反していることにとてもびっくりしました。

* あまり知られていないんだと思った。これからこういうことについて考えようと思った。

* クイズの答えを聞いたときはとてもびっくりしました。

* ふだん親に言われていることも、子どもの権利条約にひっかかるんだなと思った。

* 子どもの権利の大切さや意見をもっと主張してもよいのだということがわかりました。

* 楽しかったです。

* 子どもは大切にされるべきだと思った。親に言ってみようと思う。

* 子どもの権利条約をみんなに知ってほしいなと思いました。

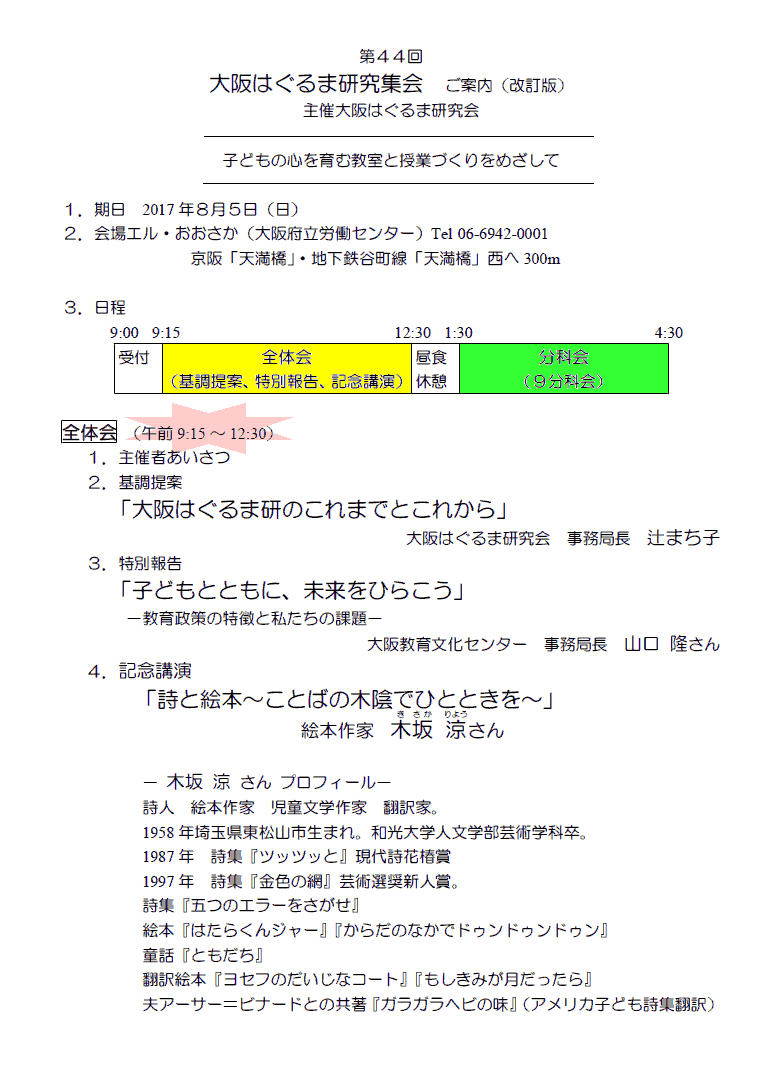

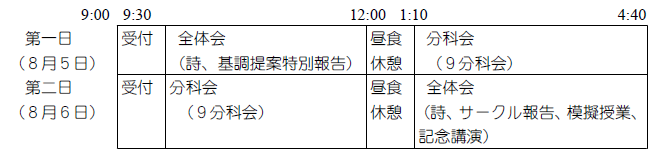

全体会 (第一日午前9:30~12:00 第二日午後1:10~4:40)

全体会 (第一日午前9:30~12:00 第二日午後1:10~4:40)