原告ら(八鹿高校教職員)の側に非難さるべき落度は認められない

八鹿高校事件は、解同の拉致、13時間に及ぶ暴行により、教職員56人が重軽傷うち29人が入院治療を受けた事件。県や県教委、校長、警察など加担のもとに起こった事件であった。

「八鹿高校事件とは 国会で明らかに」はこちら

八鹿高校教職員61名は、兵庫県と県教委職員ら、警察署長および解同幹部2名を被告としての損害賠償裁判で、総額1億400万円の慰謝料を請求した。

1982年3月、裁判所の和解勧告により、兵庫県は5700万円余りを支払うという和解が成立した。この和解には、さらに、兵庫県の同和行政、同和教育について、当時の解同との連帯、密約の誤りとその後それを手直ししたことを明らかにするため、双方代理人の問で覚え書きを作成するという項目もあった。

この和解勧告を拒否した解同幹部に対する判決は合計3000万円の慰謝料の支払いを命じた。

大阪高裁1992.7.24、最高裁判決1996.2.8.で確定。(以下は神戸地裁判決の抜粋)

神戸地方裁判所豊岡支部 1990.3.28.

一、主文

被告らは連帯して、原告らに対し、損害賠償として合計約三〇〇〇万円と、事件後(約一五年)の年五分の遅延利息を支払え。

二、理由

1、いわゆる八鹿高校事件(暴行、傷害、監禁、強要など)は、その動機、態様、結果いずれをみても、現行法秩序の到底許容し得ない違法行為である。

2、被告両名は共に、右事件を惹き起こした最高指導者としての民事責任を免れない。

3、右事件の発生につき、原告ら(八鹿高校教職員)の側に非難さるべき落度は認められない。

(判決の一部抜粋)

六 被告らの仮定抗弁に対する判断

1 正当行為

(一) 被告らは、解放同盟員らによる本件行為は原告ら八鹿高校教職員の差別行為に対する糾弾であるとし、被差別部落民には糾弾権があること、八鹿高校の同和教育は差別教育であったこと、また、原告らがあくまで解放研を承認せず、解放研生徒との話合いを拒否して集団下校したことは、被差別部落民に対する差別行為であったから、本件程度の糾弾は正当行為として容認される筈である旨主張する。 しかし、被告ら主張の糾弾権なるものは実定法上何ら根拠のないものであるばかりか、八鹿高校の同和教育についても、その概要は前認定(二の3の項)のとおりであり、これによれば同校の同和教育は、本件当時、高等学校の教育課程としてみれば、一応の取組みができていたものと評価することができ、少なくとも部落差別を温存助長するような差別教育でなかったことは明らかである。

以下、前認定の事実関係に基づいて判断する。

(二) 解放研の不承認について

解放研は、連合解放研の規約及び闘争方針からも明らかなように、教師は「社会観念にまでなっている差別観念に毒されきって」おり、また「必死に同和教育に取り組んで」いないため、その行う同和教育も、結局、部落の生徒を苦しめているだけにすぎず、単に部落差別を温存助長する結果となっているとし、このような教師の人間性、同和教育に対する姿勢を正し、真の解放教育を確立するため、教師に対する確認会、糾弾会を実施することを目的の一つに掲げ、具体的な闘いを進める時は、常に解放同盟と連帯し、その指導を受けることが義務づけられている。

したがって、解放研は、学校内の機構上はクラブ又は同好会の一つとして位置づけざるをえないものの、活動面では教師の差別性を論じ、教師を糾弾の対象にすることを目的とするものであるから、人間的な触れ合いと全人格的な結びつきを基盤として、教える者と教えられる者との間に良好な教育的秩序の維持が必要な学校教育において、その全てを根底から破壊しかねない重大な危険性を帯有しているのみならず、指導面でも、教師の指導を排除して、教育現場において関係者の総学習、総点検の実施を要求する解放同盟の指導を至上のものとしており、運動体的色彩の濃い生徒の集団であって、本来教師の指導、助言の下に学習活動をなすべきクラブ又は同好会とは全く異質のものであった。和田山商業高等学校や朝来中学校の例をみても、解放研生徒は、およそ差別事象とは認め難い教師の些細な言動を取り上げ一方的に差別行為と断定し、教師の差別性を追及すると称して確認、糾弾会に持ち込んだうえ、解放同盟の指導、支援を受けながら、教師を罵倒して吊し上げ無条件の屈服を迫っているのであって、解放研が学校教育における正常な教育的秩序と根本的に相容れない性格を持っていたことは明らかであった。

一方、解放同盟中央本部は、職場、学園に解放研を組織することを昭和四九年度の運動方針に掲げ、これを受けるかのように南但馬でも六月二二、二三日の一泊研修会から九月八日の連合解放研結成の前後にかけて、殆んどの高等学校に解放研が作られた。八鹿高校の解放研も、その設立に至る過程において被告丸尾ら解放同盟側の強力なてこ入れがあり、また当時同和教育は解放同盟と連帯して推進していくことを標榜していた県教委の強い指導もあったため、珍坂校長も止むなく同好会設立に関する規約や手続を無視し、職員会議の反対を押し切って設立を承認したもので、他の同好会には許されない部室まで与えられるなど別格の扱いを受け、他の生徒達から抗議の声が挙がるほどであった。

このような解放研の性格と実態を冷静かつ客観的に考察すれば、真剣に学校教育のあり方を考える者であれば誰しも、学校内での解放研を承認することには消極的にならざるをえない筈であり、したがって、原告ら八鹿高校の教職員が何度も職員会議を開いて慎重に検討を重ねつつ、終始一貫して解放研の設立に反対し、校長が設置に踏み切った後も不承認の態度を変えようとしなかったことには十分に理解できるものがあり、これをもって差別行為と非難される理由はないというべきである。

(三) 解放研生徒との話合い拒否について

八鹿高校の解放研の生徒たちは、一一月一八日三項目の要求を掲げて座込みに入った。その要求の内容は「(一)八鹿高校解放研の顧問をさらに三名つけること(但し、人選は解放研の希望を受け入れること)、(二)八鹿高校解放研と先生との話合いを持つこと(但し、連合解放研並びに解放同盟の各役員を含むこと)、(三)現在、八鹿高校の同和教育は部落の解放と全ての生徒の幸せにつながっていないことを認めること」というものであり、第一、二項目では、教師側が八鹿高校の解放研を承認することを前提にし、話合いには連合解放研と解放同盟の役員が同席することを条件とするものであった。しかし、原告ら八鹿高校の教職員は、解放研が解放同盟の下部組織ともいうべき性格と実態を持ち、他校の解放研の例からも学校教育とは相容れないものとの判断から、終始その設立に反対する姿勢を貫いていたのであるから、原告らに解放研の承認を前提とする話合いを期待することにはそもそも無理があったばかりか、解放研生徒が要求する「先生との話合い」も、連合解放研や解放同盟の役員の同席を条件とするものであって、このような話合いが、教育的営為としてなされる通常の先生と生徒との話合いとは全く異質のもので、教師を糾弾の対象とし、そのまま確認会、糾弾会に発展しかねない内実のものであったことは、他校の実例からも明らかであった。 解放同盟という運動団体の指導と支援を背景に教師を糾弾の対象としか考えない解放研生徒に対しては、自校の教師といえども、もはや教育的営為を行うことは極めて困難な状態に立ち至っていたのである。第三項目にしても、これを認めることは、地道で多面的かつ積極的な活動を展開してきた八鹿高校の過去の同和教育及びその成果を全て否定し去ることにつながるものであり、原告らが容易に応じるとは到底考えられないものであった。

右の諸事実に、本件当日までの事態の進展(解放研生徒は要求貫徹を図るためハンガーストライキに突入し、これを外部から支援する解放同盟の動きは一層激しさを増していたことなど)を併せて考えると、原告ら八鹿高校教職員が、解放研生徒の求める「話合い」に教育的価値を認めず、かえって場合によっては確認会、糾弾会に持ち込まれ、八鹿高校の教育の自主性、主体性を損いかねない最悪の事態になることを懸念して、これを拒否したことにはそれなりの理由があり、原告らのこのような対応を差別行為として非難することはできないというべきである。

(四) 原告らの集団下校について

原告らは、八鹿高校事件発生の当日(二二日)、登校後直ちに集団下校した。これは、諸般の状況から、原告ら八鹿高校教職員に対する解放同盟の糾弾が誰の目から見ても当日必至の情勢であり、ひと度解放同盟の糾弾を許せば、原告らの身体の安全はもとより八鹿高校の教育の自主性、主体性も損われ、八鹿高校は以後、解放同盟に指示されるまま教育を進めていかざるを得なくなると原告らが判断し、そのような事態だけは何としても回避しようとしたためである。原告らの右判断があながち荒唐無稽でなかったことは、本件当日の八鹿高校を取りまく周囲の異様な状況に加えて、南但馬における解放同盟の動向や南但支連協の運動方針(糾弾闘争に関する項参照)、それに何よりも本件当日、被告らに指導された多数の解放同盟員らが原告らに対し執拗かつ凄惨な集団暴行を加え、暴力をもって原告らを無条件に屈服させたうえ、「今後は解放同盟と連帯して部落解放のために闘う。」などの自己批判書を書かさせていることからも明らかである。

したがって、緊急事態に直面した原告らが、自らの身体の安全と八鹿高校の教育の自主性、主体性を守るため、非常手段として集団下校したことには無理からぬものがあり、むしろ緊急避難であったということができる。なるほどハンガーストライキをしている解放研生徒をそのまま校内に放置して集団下校したことには、「自校の生徒の立場を思いやるという教育的配慮に乏しく、教育者として適切さを欠く点があった」とか、「いかにも早急で思いきった態度であり、現にハンガーストライキをしている生徒やその父兄の心情を含め同校全体の教育的見地への配慮を十分かつ慎重に行ったうえのものであるかどうかについても大いに問題となる」旨の指摘も一応できなくはないであろうが、前述の解放研の性格と実態、解放研生徒の要求する「話合い」の内実等を仔細に検討すれば、右の指摘が果して正鵠を射たものかどうか疑問なしとしないのである。

(五) 以上のとおりであり、被告らが主張する原告らの差別行為なるものには、そもそも差別性を見出すことができないのみならず、被告らの本件行為は、その動機、態様、結果のいずれをみても現行法秩序の到底許容し得ないものであるから、正当行為の主張は理由がなく、採用できない。

2 過失相殺

被告らは、本件の発生には、原告ら八鹿高校教職員が解放研をあくまで承認せず、解放研生徒との話合いを拒否して、ハンガーストライキをしている解放研生徒をそのまま校内に放置して集団下校するという、教育者として適切さを欠いた行為にも原因があり、責任の一端は原告らにもあるから、過失相殺すべきであると主張する。

しかし、これに対する当裁判所の判断は既に説示したとおりであり、原告らのとった措置はいずれも無理からぬもので、そこに落度はなく、教育者として適切さを欠いたとの非難は当を得たものではない。

被告らの過失相殺の主張も採用できない。

七 損害額

1 慰謝料の算定

本件は、解放研をあくまで承認せず解放研生徒との話合いを拒否する原告ら八鹿高校教職員に対し、被告両名に指導された南但馬の解放同盟が、共闘会議に名を籍りて差別者の汚名を着せ、徹底した私的制裁を加えて解放同盟に対する無条件の屈服を迫った事案であり、その態様は、白昼公道で原告らに襲いかかり集団暴行を加えて校内に連れ戻したうえ長時間にわたって校内各所に監禁し、その間執拗かつ凄惨な暴行、脅迫、傷害を加えた挙句、原告らにその意思に反して自己批判書を書かせたというものであって、本件不法行為は動機、態様、結果等のいずれをみても極めて悪質といわざるをえない。

したがって、慰謝料の算定にあたっては、右の本件事案の特殊性を基本に据えたうえ、原告らには、非難さるべき落度はないこと、被告らは、本件発生後今日に至るまで、原告らに対し何ら慰謝の方法を講じていないこと等をも斟酌しつつ、各原告毎に暴行脅迫の態様、傷害の有無、程度、入通院の期間、後遺症の有無、程度、監禁されたかどうか、その時間、自己批判書等の作成(強要)の有無の各項目を個別に検討し、その結果別表第八(慰謝料額算定一覧表)記載のとおり各慰謝料額を定めることが、原告らの精神的肉体的苦痛を慰謝するのに相当であると認めた。

なお、同表記載の「加算金」は、本件不法行為の態様に照らし、個々の右各項目では賄うことのできないもの、例えば原告らが一様に味わったであろういい知れぬ屈辱感や暴力で屈服させられたことの無念さ、明日からの学校教育に対する不安、これらを増幅した本件不法行為の強度の不当性などを考慮し、補完的機能を持たせたものである。

「八鹿高校事件とは 国会で明らかに」はこちら

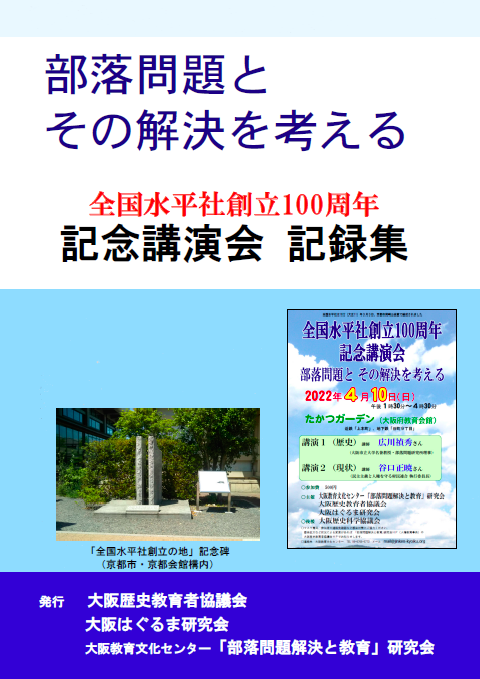

差別の実態に係る調査結果報告書」(いわゆる6条調査報告書)などがだされましたが、同書で提起したことを裏付けるものとなっています。新学習指導要領にもとづく中学校、高校の新教科書の検定、採択など、前著刊行後の動きをもりこみました。

差別の実態に係る調査結果報告書」(いわゆる6条調査報告書)などがだされましたが、同書で提起したことを裏付けるものとなっています。新学習指導要領にもとづく中学校、高校の新教科書の検定、採択など、前著刊行後の動きをもりこみました。